Se han cumplido cincuenta y seis años de la muerte trágica de Alirio Ugarte Pelayo, político y poeta cuyo centenario será el próximo enero. Recuerdo bien el episodio que impactó enormemente al liceísta que era entonces. Larense y diputado por nuestra región, me impresionaban su inteligencia, su cultura y sobre todo, la serenidad que exhibía incluso cuando el debate se encrespaba. La serenidad es virtud que admiro desde temprano, en línea con Kipling creo que ante esos grandes impostores que son la victoria y el fracaso, es bueno recibirlos “con idéntica serenidad y un saludable punto de desdén”. Visto en la distancia del tiempo y la reflexión, ahora no estoy seguro de que la tuviera, pero sí de que era su carta de presentación. La curiosidad me invitó a ir a escucharlo en una asamblea calurosa en una repleta casa de URD en la carrera 17, a metros de la Plaza Bolívar de Barquisimeto. Era orador argumental. Eso sobresale en sus discursos parlamentarios, pero también tenía la capacidad de ensayarlo en el mitin político y mantener la atención del público presente que es de lo primero que se trata la oratoria.

Escojo el tema de Ugarte Pelayo para mi artículo semanal, animado lecturas de estos días en el aniversario de su muerte, como uno muy bueno de Milagros Socorro, quien con tan respetuoso mimo trata la página desde el teclado. Por eso, he cedido a la tentación de adelantarme al centenario de su nacimiento en Anzoátegui, pueblecito caficultor trepado en la montaña morandina que tiene dos con nombre de “estado”, aunque nuestro Guarico sea palabra grave y no esdrújula como la vasta región de los llanos centrales.

El motivo es que siempre hay una buena razón para acercarse a la historia y cuando hablamos de la venezolana, especialmente a la de la democracia y aunque sea mucho más que eso porque es sociedad, economía, creación, devoción, ideas, específicamente a la de su política. Ese oficio del que siempre resulta fácil hablar, preferentemente mal y en cambio tan difícil practicar, sobre todo con buenos resultados. Buenos para la sociedad, se entiende, pues son su convivencia y su desarrollo los que la justifican.

Bien harían los y las jóvenes venezolanos de hoy en acercarse a esta figura, tempranamente malograda, murió a la edad de cuarenta y tres años. Poeta, estudioso de la filosofía con pasantía docente de la misma en el liceo y la universidad, hombre de gobierno en dos provisionalidades de signo distinto, diplomático y parlamentario que presidió la Cámara de Diputados del Congreso de la República, foro apasionado a veces tumultuario que contrastaba con la naturaleza reflexiva de su senatorial hemiciclo vecino al Oeste del mismo corredor.

Permítanme que como para abrirles el apetito, tome dos muestras de su palabra. Una parlamentaria, otra poética, las dos van por dónde mismo.

En el Congreso defendió la capacidad del Estado de Derecho para defenderse. La demagogia, aunque sea circunstancial, no contribuye a crear un sentido de responsabilidad nacional, “Y sin ese sentido de responsabilidad nacional, la democracia, que es un régimen sensible, no puede funcionar”.

En el poema Canto Irregular a Venezuela, dice:

“Es necesario precisar tu historia

para el hombre común desorientado…”

y en su Tiempo del Hombre Común,

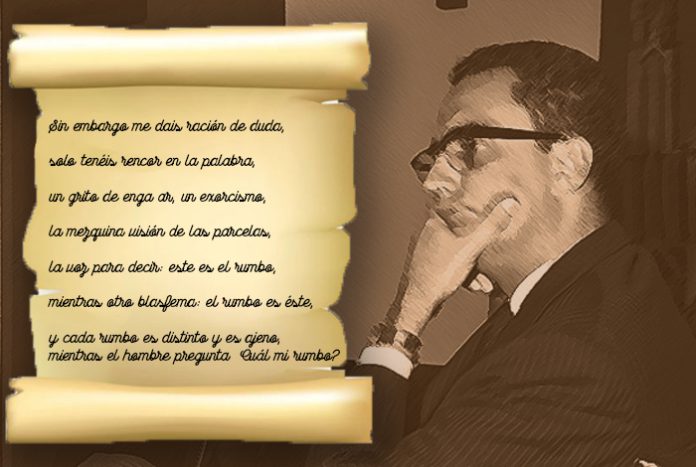

Sin embargo me dais ración de duda,

solo tenéis rencor en la palabra,

un grito de engañar, un exorcismo,

la mezquina visión de las parcelas,

la voz para decir: este es el rumbo,

mientras otro blasfema: el rumbo es éste,

y cada rumbo es distinto y es ajeno,

mientras el hombre pregunta ¿Cuál mi rumbo?

Ramón Guillermo Aveledo