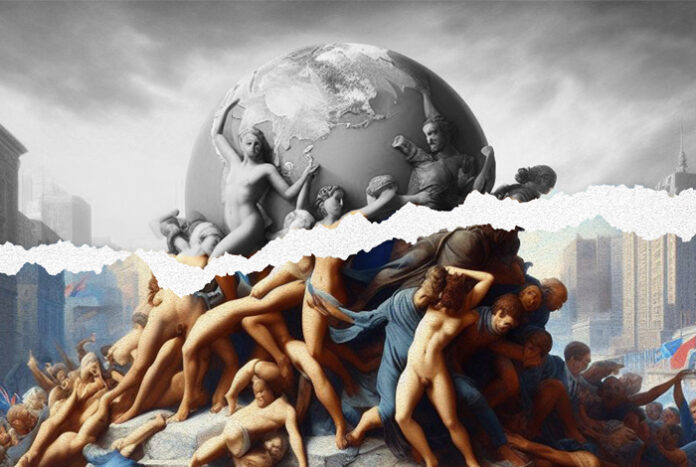

Estamos viviendo tiempos complejos. El mundo post pandemia está enfrentando lo que quizás sea el inicio del fin de los modelos políticos tradicionales, en los que cada vez es más evidente el desapego global hacia las democracias tal y como las conocemos. En su lugar vemos sociedades agotadas, con sistemas económicos, políticos y sociales colapsados, que no están atendiendo eficientemente a los nuevos retos y demandas de sus ciudadanos.

Esto ha dado pie a una serie de propuestas políticas de corte personalistas, excluyentes, xenófobas, homófobas, racistas y clasistas, con grandes dosis de fanatismo y autoritarismo, ocultas en líderes carismáticos, formados, irreverentes -en la mayoría de los casos- con grandes demostraciones de apoyo popular, apalancados en las nuevas tecnologías, redes sociales y, especialmente, desafiliados de lo existente, sin partidos o con partidos nuevos, totalmente ajenos al status quo.

Hoy pareciera que la democracia corre un gran riesgo. No solo es amenazada constantemente por los regímenes autoritarios y dictatoriales a los que decenas de países están sometidos, sino también se ve amenazada por permitir en su propio seno el crecimiento y avance de líderes y movimientos que amenazan con destruirla, siendo este sistema el que ha permitido el desarrollo y proliferación en un espacio de respeto, tolerancia y libertad, de ideas y propuestas antidemocráticas.

Para los que hemos crecido y luchado por la democracia, sabemos que no es solo un concepto teórico ni un sistema político: es un tejido vivo, que involucra la cotidianidad de todos los ciudadanos y que se forma en las interacciones sociales, en las decisiones individuales y en la participación activa de cada uno de nosotros para la construcción de una mejor sociedad. La democracia es una forma de vida, un compromiso con la libertad, la participación, la diversidad, el respeto y la tolerancia, siempre enmarcado en un Estado de derecho y de justicia. La pérdida de esta perspectiva nos privaría no solo de estructuras institucionales, sino de la esencia inherente que ha guiado a generaciones.

Nuestro sistema democratico, en la realidad venezolana, fue constantemente puesto a prueba hasta que se quebró. Sin embargo, aún queda en el alma de sus ciudadanos esos valores democráticos que, a pesar de la crisis, siguen definiendo nuestro talante político. La participación constante y masiva en los procesos electorales da muestra de eso.

Aun en un contexto donde la polarización política, la desconfianza y el autoritarismo han erosionado la convivencia pacífica, nuestro talante democrático nos sigue permitiendo sostener un diálogo respetuoso, incluso en medio de las diferencias más profundas. Perderlos implicaría sumergirse en un abismo de confrontación mucho mayor, donde la diversidad de pensamiento se pierde irreparablemente.

En este momento crucial de la historia venezolana, la pérdida de los valores democráticos no solo representaría un revés político, sino un empobrecimiento profundo de nuestra riqueza como sociedad. El mantenimiento y rescate de estos valores no es solo tarea de las instituciones políticas, sino que es una necesidad que debe ser abrazada por cada uno de nosotros, los venezolanos que queremos una nación más justa y próspera para todos.

Recuperar y reafirmar estos valores más que un acto político es un acto de amor propio como nación. La democracia no es simplemente un sistema, es la brújula moral que guía nuestra convivencia y define el horizonte de nuestro futuro compartido. Por tanto, reconstruir la confianza, cultivar un entendimiento respetuoso entre todos, es un compromiso que tenemos y es un llamado a reafirmar que la democracia no es simplemente un sistema político más, sino una forma de vida que celebramos y protegemos.

Stalin González