La mal llamada revolución bolivariana estuvo siempre montada a contrapelo de la realidad global, de las leyes básicas de la economía y del más elemental sentido común.

Como dijo en estos días el embajador William Brownfield: “no sabemos exactamente cuántas páginas quedan por leer” pero siempre fue la crónica de una muerte anunciada: una permanente huida hacia adelante, financiada por el mayor chorro de dinero que haya recibido la nación a lo largo de su historia.

El proceso se prolongó por la presión política internacional de dar todas las opciones de retirada pacífica, democrática y constitucional a un régimen que hasta este mes gozaba de una relativa legitimidad de origen.

Las generaciones formadas en una permisiva democracia que permitió que en su seno floreciera libremente el virus totalitario han sido un tenaz bastión de resistencia ante la creciente tiranía – pero en consecuencia se sumaron a la persistente ilusión de una salida racional y civilista frente a lo que nunca fue más que una primitiva mafia depredadora.

El único vestigio de legitimidad civil en Venezuela es ahora la soberana Asamblea Nacional presidida por el valiente Juan Guaidó.

Pero para bien o para mal, a lo largo de la historia de este país han sido siempre las Fuerzas Armadas las que dan el último parte a un mandatario derrotado, indicándole que llegó su hora de abordar el avión hacia el retiro definitivo. También son ellas las únicas en capacidad de poner orden en una anarquía desbordada de colectivos, “pranes”, milicias y demás delincuencia desatada.

El régimen alardea calificando de “alianza cívico-militar” a su vulgar asociación entre criminales para delinquir. Su antídoto deberá ser una verdadera coalición de instituciones – la legítima Asamblea Nacional y las Fuerzas Armadas de toda la nación – más allá de cualquier personalismo – para restaurar la democracia en Venezuela a través de procesos realmente democráticos.

No se trata solo de restablecer la democracia secuestrada, sino de recuperar la institucionalidad de unas Fuerzas Armadas que ya no tienen razón alguna para reconocer la autoridad de un usurpador – y sí crecientes motivos para dejar de hacerlo.

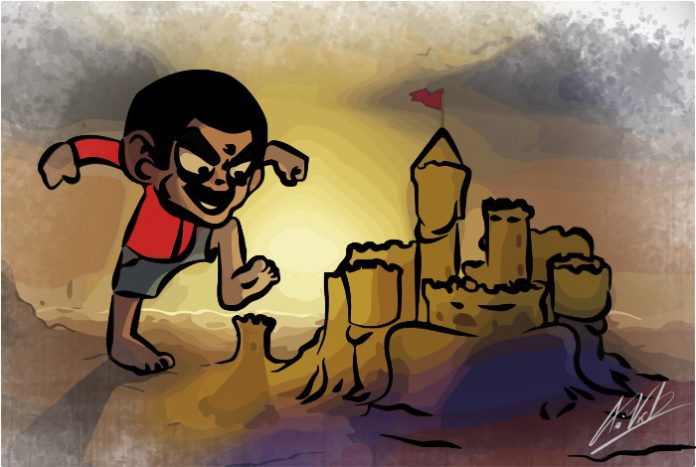

Más allá de cualquier simbólica imposición de bandas presidenciales, lo que procede ahora es que la soberana Asamblea Nacional reafirme su autoridad sobre las Fuerzas Armadas, inspirando en su seno nuevas esperanzas, credibilidad, respeto y autoestima después de haber sido reducidos a meros mandaderos de un atajo de criminales. Será la última ola necesaria para barrer el endeble castillo de arena.